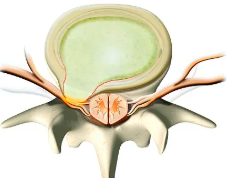

零切迹颈椎融合器系统是为解决颈椎前路椎间盘切除椎间融合术(ACDF)时吞咽困难等相关并发症而研发。目前零切迹颈椎融合器在ACDF手术中有一定的应用空间,但同时也存在一定的限制。零切迹颈椎融合器在ACDF术后吞咽困难、邻近节段骨化(ALOD)、颈椎融合术后邻椎病(ASD)等并发症的发生率低于钛板联合椎间融合器内固定系统(CCP),但在多节段手术中,纠正并维持颈椎曲度、降低融合器沉降率方面不如CCP。

手术部位感染是脊柱术后较为常见的并发症之一,严重影响患者的康复和脊柱功能的修复,甚至会导致患者死亡。脊柱手术部位感染的早期诊断包括影像学检查、实验室检查和新一代基因测序等。脊柱手术部位感染的危险因素、预防和治疗措施也已得到了人们的广泛关注。及早明确诊断、掌握脊柱手术部位感染的危险因素、采取适宜的防治措施,可更具针对性地行早期干预,有效减少脊柱手术部位感染的发生,也可进一步改善脊柱手术部位感染患者的预后。

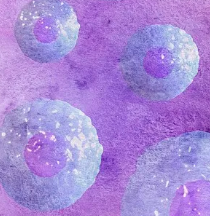

腱骨界面愈合是一个复杂的动态过程,涉及多种细胞和分子信号通路的相互作用。骨髓间充质干细胞(BMSCs)具有分化为多种细胞的潜能,包括成骨细胞、成软骨细胞和脂肪细胞等,并具有再生受损组织的潜能,是促进腱骨愈合的潜在种子细胞。如何精确调控BMSCs的增殖和分化来加速腱骨愈合的进程是目前研究的热点。

骨关节炎和类风湿关节炎是临床上常见的关节炎症性疾病,也是慢性关节疼痛的主要原因,其特征是炎症关节疼痛、肿胀和僵硬。临床上对于骨关节炎及类风湿关节炎的发病机制、诊断和治疗方法的研究均有一定进展,但是患者的疼痛症状仍难以得到长期缓解。随着对淋巴系统研究的日益加深,有学者发现淋巴系统功能在骨关节炎及类风湿关节炎的发生发展中起着关键作用。

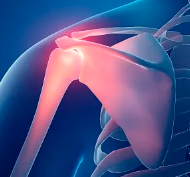

肩袖损伤是临床上常见的一种肩部疾病,文献报道其发病率约为20.7%,其中巨大肩袖损伤的占比为25%~40%,发生率随年龄的增长而增加。目前巨大肩袖损伤的定义尚未明确,Cofield等曾将巨大肩袖损伤定义为直径 >5cm的肌腱撕裂,现在大多数学者将至少有2根主要肌腱完全断裂的肩袖损伤定义为巨大肩袖损伤。

椎间盘退行性改变是导致慢性腰背痛的重要原因,占腰痛患者的26%~42%,因此阐明椎间盘退行性改变的发病机制对于治疗慢性腰背痛具有重要临床意义。目前对于椎间盘退行性改变的发病机制已有诸多研究,细胞与分子方面主要是细胞周期阻滞和椎间盘细胞衰老,其中端粒变短、氧化应激、营养缺乏、炎性因子水平改变、机械负荷异常是主要的诱因。

近日,《Pediatric Allergy and Immunology》杂志发表的一项研究显示,儿童哮喘及因哮喘使用皮质类固醇均可增加骨折风险。

近日,《柳叶刀·风湿病学》(The Lancet Rheumatology)发表的一项研究显示,包括认知行为疗法、正念疗法、运动疗法及多学科联合干预等在内的非手术治疗或可为慢性腰痛患者带来长期的疼痛缓解与功能改善。

近日,《内分泌学会杂志》(Journal of the Endocrine Society)发表的研究显示,经常不吃早餐或在睡前<2h内吃晚餐的成年人,发生重大骨质疏松性骨折的风险可能会增加。

内侧开放楔形胫骨高位截骨术(MOWHTO)是治疗膝内翻骨关节炎的重要手术方式,具有手术操作简便、精确调整截骨角度、无需行腓骨截骨、避免损伤腓总神经及术后早期负重等优势,已获得了临床广泛应用。然而,MOWHTO也存在外侧铰链骨折(LHF)、内固定失效、感染、血栓、术后僵硬等并发症风险。