- 经皮球囊压迫术中三叉神经心反射的研究进展 三叉神经痛(trigeminal neuralgia, TN)是疼痛科的常见疾病,多表现为单侧颜面部的剧烈疼痛。TN的患病率为0.1%~0.2%,好发于50 岁以上中老年人群。目前,首选的创伤类外科手术是开颅微血管减压术,但创伤较大,对于老年、复发性和恐惧手术的患者而言,经皮球囊压迫(percutaneous balloon compression, PBC)三叉神经半月节术为首选手术方案。……

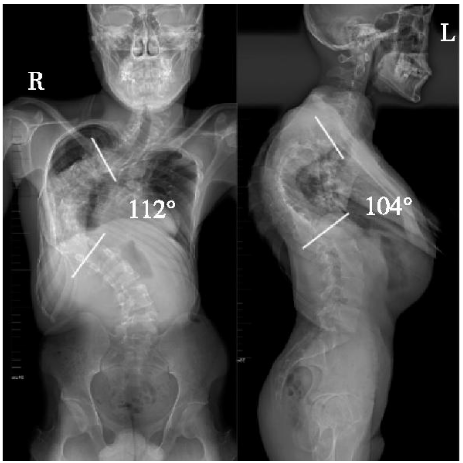

- 人工智能在围术期气道管理中应用的研究进展 围术期气道管理在麻醉科和外科领域中占据着至关重要的地位,涉及对气道的评估、监测和管理。随着先进气道管理工具的更新,麻醉医生处理困难气道的水平明显提高,然而传统的气道评估方法仍可能受到主观因素的影响,导致判断不准确,增加围术期风险。特殊患者的气道管理有不同的挑战。……

- 患儿术后谵妄的临床研究进展 术后谵妄(postoperative delirium, POD)是一种急性发作的暂时性脑功能异常,症状多在术后1 周内出现。POD 是术后严重并发症之一,与多项不良事件密切相关,不仅占用医疗资源、增加医疗成本、降低患者生活质量、加重家庭和社会负担,甚至造成远期认知功能受损。……

- 超氧化物歧化酶在老年衰弱患者围术期神经认知障碍中的研究进展 围术期神经认知障碍( perioperative neurocognitive disorder,PND) 是指围术期一系列认知问题,包括术前的认知障碍、术后谵妄( postoperative delirium,POD) 、延迟神经认知恢复( delayed neurocognitive recovery,DNR) 和术后认知功能障碍( postoperativecognitive dysfunction,POCD) 。……

- 围手术期成人血压的测量与管理,英国指南更新! 主要针对成人择期手术患者的围手术期血压管理提出指导建议。……

- 三氧自体血疗法在患者疼痛管理中的应用研究进展 三氧自体血疗法(ozonated autohemotherapy,O3-AHT)是将一定浓度三氧与自体血液混合,再回输到患者体内的一种疗法。19 世纪初,人们开始尝试将三氧用于疾病治疗中。此疗法中三氧特指医用三氧,其为经过专业处理后得到的不含有毒物质的纯净三氧气体,其浓度为10~80 μg/ ml。医用三氧可在一定程度上起到改善微循环、调节血液中细胞因子浓度以及激活抗氧化酶和清除自由基等作用。……

临床指南

-

2026 AA指南:母乳喂养患者的麻醉和镇静指南

指南麻醉医师协会(英国)

-

2026 AA/BIHS指南:围手术期成人血压的测量与管理(更新版)

指南麻醉医师协会(英国)

-

2025 JSA指南:恶性高热的管理

指南日本麻醉科学会